公的介護保険制度を整理する【1】<音声配信あり>

今日は、「公的介護保険制度」を整理するというお話をしてみましょう。私は介護については、FPナレッジでも再三取り上げており、先日も「単身高齢者」問題について考える!」というタイトルで執筆しています。これ以外にも複数取り上げているわけですが、FPナレッジをお読みいただいている皆さまにはご承知かと思います。

今回は、私がなぜ介護が重要だと考えているのか、そして、介護を考えるうえで、必須となる「公的介護保険制度」について整理します。

今日のお話は書き終えたら、非常に長くなったので、2回にわけます。今回は、無料で皆さまお読みいただけます。次回は有料とさせてください。今回の記事は、皆さまが以下サイトで音声で聞くことができます。

音声配信でお聞きになりたい方はこちら

最初に、介護が重要だと思う、私の考え・背景をお伝えします。

介護というのは医療制度も同じくですが、公的制度を補完する役目が民間保険ですが、特に介護の分野においては、「公的制度があるから大丈夫!」というものではなく、預貯金にせよ、保険にせよですが、「自助努力での対応」が不可欠の分野です。公的介護保険制度を考えても、これから20年の日本の状況を考えても、介護の分野においては明るい未来が想像できないんです。

公的介護保険制度は後述するとして、これから、20年の日本の状況とは何でしょうか。

まず、少子高齢化です。団塊の世代は、2025年現在、75歳から77歳、団塊ジュニア世代は50歳から54歳です。この世代が高齢者として大多数を占めるのが、これからの日本です。よく、「2040年問題」と言われますが、2040年問題は、日本が超高齢社会に直面して生じる深刻な社会問題の総称です。2040年には高齢者の割合がピークになる一方で生産年齢人口は急減し、社会保障や経済に大きな影響を与える可能性があります。

次に、日本の世帯の分散です。過去20年、そして未来20年の生産世代(つまり若者)の就労環境を考えると首都中心であって、世帯はどんどん分散され、これは今後も続きます。人口動態を考えても高齢者数は増えていることを踏まえると、高齢者の単身世帯は増えるわけです。これにより、日々生活する中での家族での支え合いは難しく、社会での支え合いになるのですが、そもそも介護サービスに担い手である介護人員に限界、また、公的介護給付を考えるとき、「保険者である日本」の財政状況を考えると、十分なサービスが行き渡るとは考えられない。

これにより、どういうしわ寄せがあるかというと、「自分たちで介護する」、つまり、「老々介護」です。

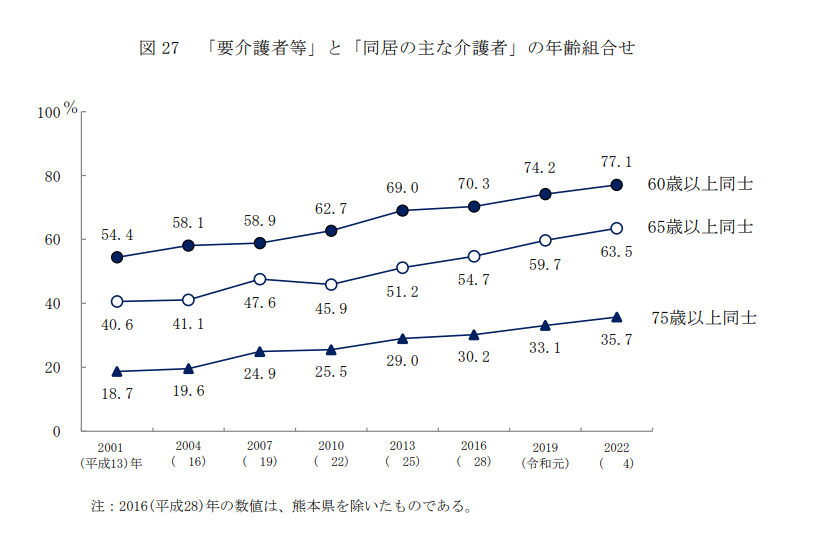

厚生労働省から、「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」というものが公表されています。ここに、「要介護者のいる世帯の状況」「主な介護者の状況」が掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/dl/05.pdf

これをみても、60歳以上同士、65歳以上同士、75歳以上同士のという、介護の現実がわかります。

最後に、インフレです。日本のこれから20年は(先日も執筆しましたが)インフレは長期化します。この中で、日本のお金の価値が下がり続けるわけです。

介護保険の利用者負担は原則1〜3割ですが、サービス単価(介護報酬)が上がらないまま物価が上昇すると、実質的に同じお金で受けられるサービス量が減ることになります。特に、食費・居住費・日用品などは全額自己負担なので、物価上昇はそのまま高齢者世帯を直撃します。たとえ、1日数百円の値上げでも年間で数万円の負担増になります。

インフレを考えるときに、高齢者と切っても切り離せない大きな問題となるのが、「マクロ経済スライド」です。マクロ経済スライドは私のFPナレッジで取り上げていますが、年金には、制度の「100年安心」を保つために、給付水準の伸びを物価や賃金の上昇より抑える仕組みがあり、これが、「マクロ経済スライド」です。この制度があるため、物価上昇に伴って高齢者の年金は連動して増えるという形にはならないんです。つまり、インフレにより、高齢者の生活、そして、介護サービスを受けるときの支払いはどんどん窮屈になるのです。

こうした諸問題を整理しただけでも、民間保険を扱う私たちとしては、介護保障を伴った老後積立、または介護保険などで、非常にお客様のお役に立てる分野だと思っているからです。

ポジショニングという視点を持つ

もう一つ、私が介護を取り上げる背景があります。それは何かというと、「ポジショニング」です。

最近の保険会社の新商品を考えてみると、一時払いにせよ、変額保険にせよ、収入保障にせよ、医療保険にせよですが、「介護保障」を付帯するという商品が増えていると思いませんか?ここの介護の、給付要件は保険会社でまったく異なりますし、「自社基準」があるかどうかが非常に重要になるのですが、そもそも、なぜ、保険会社が介護保障を付帯しているかです。

「儲かるから」という、そういう発想ではなく、もっと真剣に考えてみる必要があると思います。保険会社というのは、私も商品開発部の方々とお話することは多々あるのですが、非常にクレバーで、非常によく考えておられます。そして、高度なマーケティングもされておられるでしょうし、数理計算もされておられるでしょうし、将来の保険の「あり方」についても、よくよく考えて真剣に商品をリリースされていると考えねばなりません。

その中で、私たち「代理店」とは、一言で言うなら、保険会社の「販売チャネル」であって、直販であっても代理店であっても、保険会社の動向をつかむことが非常に大事であって、保険会社がどういう商品・保障を重視しているかという視点を持っておきたいものです。その一つは(保険会社が重視している保障は)、私は介護だと思います。つまり、販売チャネルの私たちは、介護の知識を高めることが、「生き残り戦略」であると考えています。

すみません、公的介護保険制度を整理するというお話なのに、「私の考え」ですべて1回終えてしまいました。この続き、「公的介護保険制度を整理する」は次回、週明け月曜日にしたいと思います。今日は無料記事にしましたが、次回は有料とさせてください。

よろしくお願いします。

18 人がいいねしました